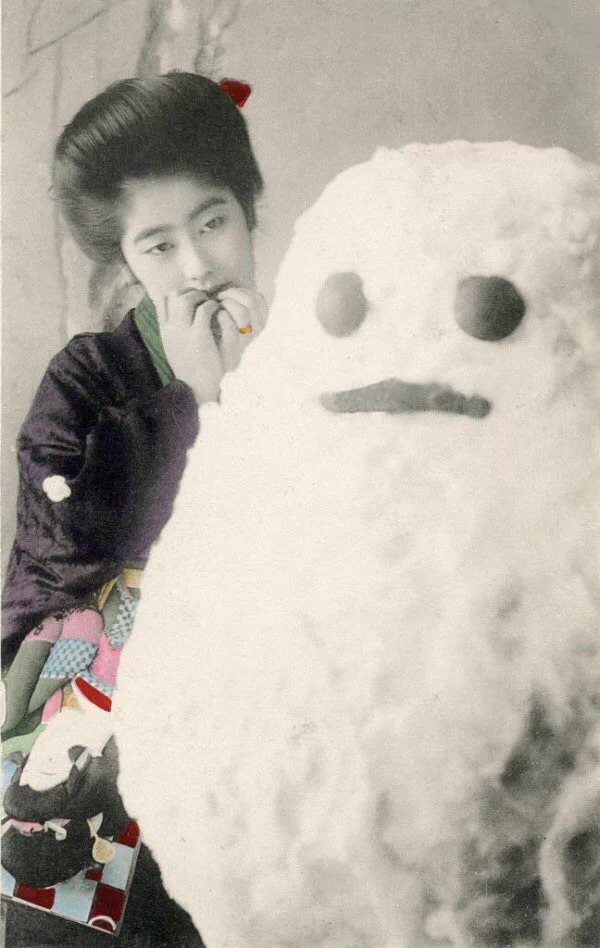

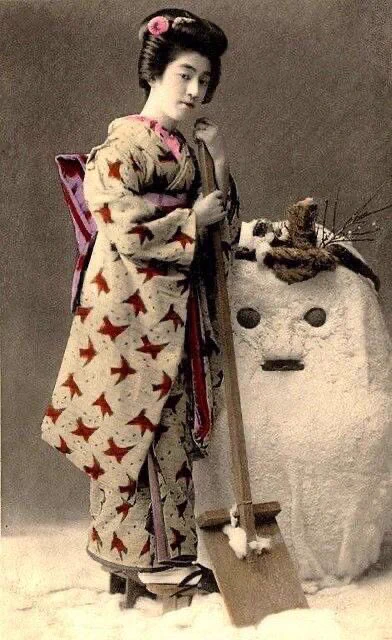

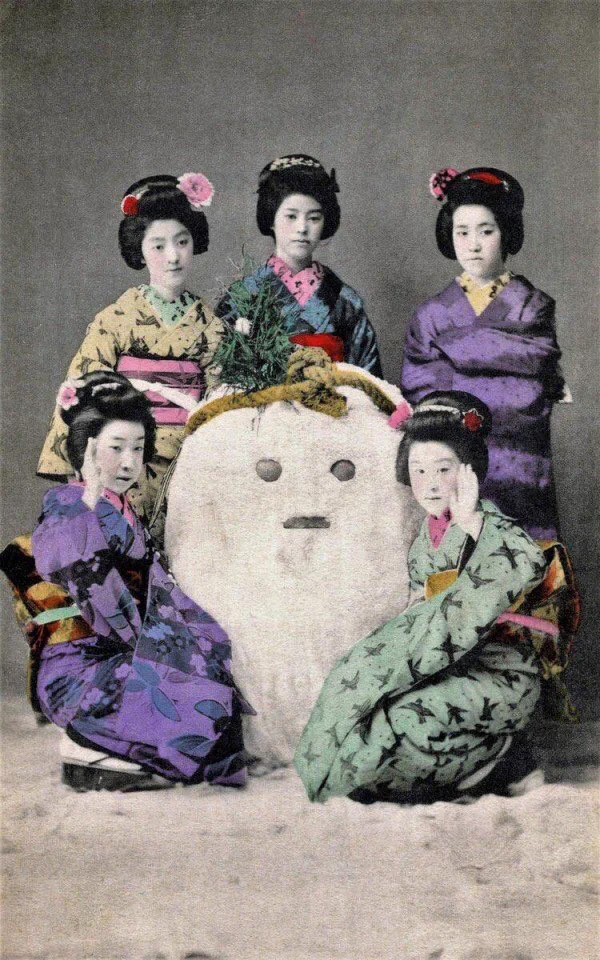

今とは見た目が違う?明治時代の雪だるまは寸胴だった!

雪が積もってくると子供がよく雪だるまを作るといったことがあり、二つの雪の塊を組み合わせて雪だるまを作るといったことがあります。しかし明治時代の雪だるまは現代の雪だるまとはちょっと違うようでそれがよくわかる写真がこちらになります。

明治

雪だるまへの反応

雪⛄ダルマだから達磨型なのね。

ベイマックスみたいでかわいい!

確かに、雪・達磨ですからね~☺️ 明治の女性綺麗😊

浮世絵にもこの形で描かれていますね。首が落ちるような構造は時代的にも縁起が悪かったのではないかと考えます。

「江戸時代 雪だるま 絵」でググると雪達磨の絵が出てきます。明治ごろになると手抜きしてこうなったんでしょうね。

あー、雪「ダルマ」ですものね。スノウマンとは別だったんだなあ。

だるまだ

確かに日本の「ダルマ」て本来こんな感じですよね

写真館の小道具として、

通常の赤いダルマの上に、しろい布をかけて、雪だるまを作ってるみたいですね!

昔はこの写真のように雪をペタペタと固めて達磨型にしたと聞いた事あります。今の雪だるは西洋文化で、海外交流始まったのを機に広まって定着したんですって。

写真館の小道具っぽいですね。

なるほど。

これなら確かに雪達磨ですな。🤔

FF外から失礼致します🙇♀️

雪だるまとっても可愛い❤と思って見ていたら・・・

緑の着物の女性に自分似ている事に気づいてしまい

「平安顔」と言われて来た半生を思い出しました😅

明マックス

ベイマックスかと思いました。

これはこれでカワイイですね😄

雪だるまは作る人によって個性が出るといったことがありますが基本的には大きな雪の塊に一回り小さな雪の塊を乗せるといったものが多いです。

明治時代では雪だるまも違っているようで身体が寸胴なものとなっているようでこれはこれで可愛い気がしますね。

令和時代と明治時代では人の服装も変わってきますが雪だるまも変わってくるといったことがあるようです。

どちらがいいかは人それぞれですが寸胴の方が作りやすくはあるかもしれませんね。