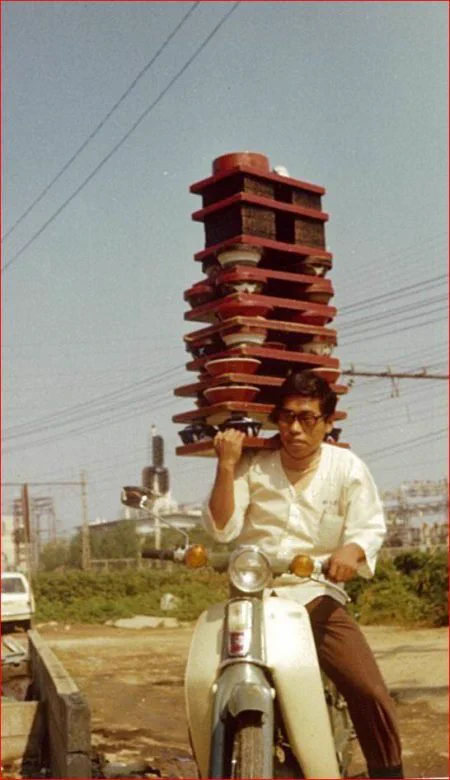

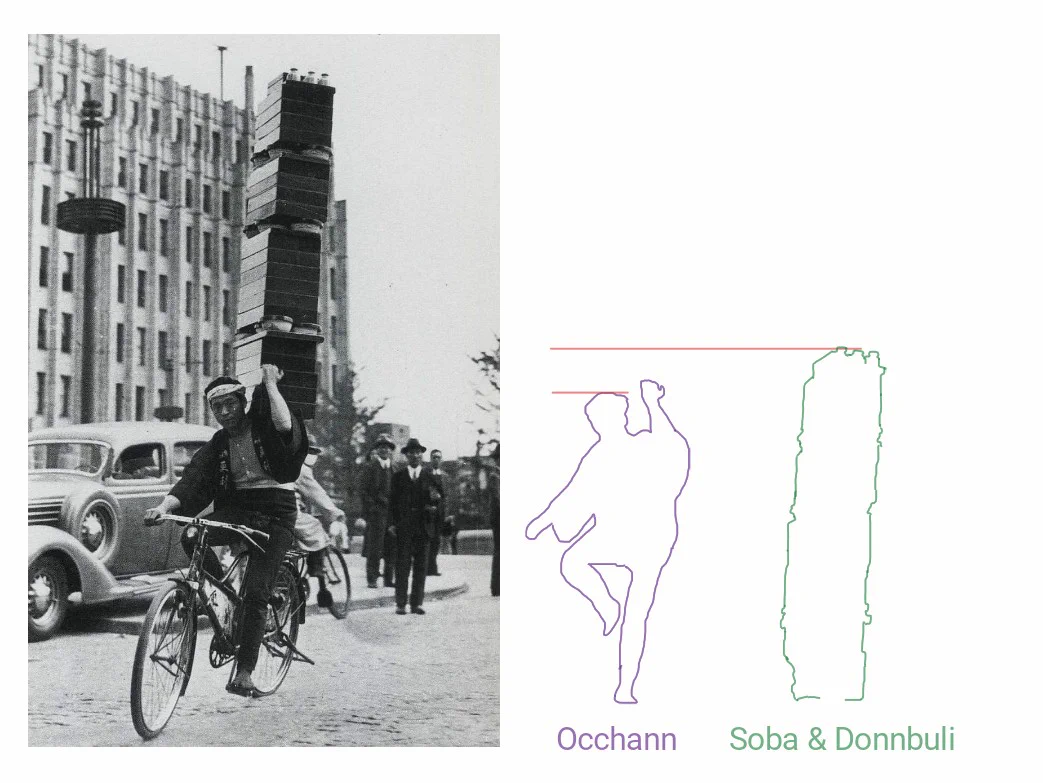

1936年(昭和11年)当時の蕎麦の出前。嘘みたいな光景にびっくり!

かつてのテレビ番組東京フレンドパークに出てくるような何段にも重ねられたお重を担いだ出前職人さん。戦前戦後のレトロを載せたツイートが話題になっているようです。自転車で片手運転、まるでサーカスや大道芸のようですね。今やるとお巡りさんに止められてしまいそうですw

銀座

蕎麦の出前への反応

子供の頃に近所で、かけ蕎麦やもり蕎麦を大量に落としているのをよく見ましたよ。必ず近くの人が片付けを手伝っていました。若い店員さんは、ち!やっちまった。

以前、どなたかが参考写真付きで解説してくれていたのですが、ここまで高く担いだ写真は一種の宣伝用で、中身は入ってないそうです(※)。

ある一時期この様式が流行り、類似の写真が複数残っています。

※)この半分くらいの高さに積んだ出前は、実際にありました。

改めて見ると

昔の人って、すごいよな😲

どうやっておろすんだろ?

これ絶対写真撮るために無理して空箱積んでると思うの。

こういう写真は実は中身が入ってない

いうならば今でいう 映え写真ですね

ゆで太郎の社長じゃん!

スゲーッ😳

素直にそう思う‼️

こんなの 志村けんのコントでしか見たことない

いつの時代も配達員は気合い入ってんな!

コレがあるから左手のクラッチ操作をなくし、右手だけで操作できる「スーパーカブ」ができたのですね。

どけどけどっけぇー···キキーッ ドンガラガッシャーン

これは凄いよね‼︎

職人芸〜誰もが出来る訳ないよ‼︎

それにしても、どうやって自転車から降りたんだろう…

『そばもん』でしか知りませんが、何人もいたそうですね。おかもちマシーンが出来るまでは、人しかなかったからなぁ。

今では車や出前館などのバイク、ウーバーイーツのような自転車でリュックの出前が主流になっていますが、以前は片手運転の自転車でそばや丼ものの出前が当たり前でした。

この写真の出前職人さんをよく見てみると、なんと蕎麦のお重の間にどんぶりが挟んでありますし、頂上にはつゆが入ったとっくりのようなものも見えます。

信じられないようなバランス感覚ですね。まさに職人芸です。

担ぐ時と下ろすとき、一体どうやっているんでしょうか…気になります。